Au moment où Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) cherche un ou une remplaçante[1] à Jean-Louis Roy, président-directeur sortant, les spécialistes font valoir leur expertise en management numérique, tout en se faisant les prophètes de l’« innovation sociale ». La pandémie leur sert même de tremplin ce qui, au temps de la dématérialisation numérique du monde et de la communication à distance, n’est pas une surprise. Mais qui aurait pensé que la pandémie bénéficierait aux itinérants?! Ou plutôt, qui aurait pensé que les itinérants, aux prises avec la pandémie, serviraient l’argumentaire des experts en numérisation? Qui? Des experts, bien sûr, des managers! On chercherait un stratagème pour faciliter l’acceptabilité sociale du grand dessein technologique, qu’on ne trouverait pas mieux. C’est dire que dorénavant la santé publique, la bienveillance sociale et la croissance technologique sont indissociables. C’est dire que dorénavant, se montrer perplexe devant cet impératif de numérisation de BAnQ, ce sera faire preuve d’intolérance envers ceux qu’on désigne comme « populations marginalisées », nouvelle figure christique du discours social. Un article du Devoir du 10 juin, « Des défis technos immenses », résume bien ce nouvel alliage idéologique. Catherine Lalonde, la journaliste, y relaie une lettre cosignée par une dizaine de ces experts. Le jargon et les arguments, enrobés des meilleures intentions progressistes du monde, sont orwelliens.

« BAnQ est à un tournant majeur, ses deux derniers p.-d.g., M. Roy et Christiane Barbe avant lui, l’ont clamé. Pour transformer en profondeur, il faut connaître en profondeur, estime Marie-D. Martel. Il y a un courant important dans la profession qui est orienté sur l’innovation sociale, et c’est un besoin, de tabler là-dessus, particulièrement après la pandémie. Il faut voir comment on intègre l’offre virtuelle, l’offre en ligne et l’offre en présentiel ; et à qui on offre quoi. »

« On a vu, pendant la pandémie, BAnQ ouvrir ses espaces pour accueillir les itinérants, ajoute Mme Martel. On est allés de l’avant sur cette préoccupation particulière pour les populations marginalisées. Qu’est-ce qu’on fait, là ? Comment on poursuit ça ? Comment on développe davantage le volet communautaire et le service pour les populations marginalisées ? Seule une expertise bien ancrée pourra répondre avec toute la sensibilité requise à ces questions, croient ces spécialistes[2]. »

On applaudit forcément à l’idée généreuse que BAnQ devienne un lieu de réconfort pour les itinérants, et on souhaite avec Mme Martel, tout aussi forcément, que l’initiative survive à la pandémie. Le hic, si l’on peut dire, est celui-ci : ces fameuses technologies contribuent, depuis pas mal de temps déjà, directement ou indirectement, à fragiliser, sinon à détruire, la société, la culture et les individus. Cette éventualité, qui fait l’objet d’innombrables études critiques depuis longtemps, ne semble pas effleurer l’esprit de ces experts.

L’homme de l’avenir par excellence, celui qui prophétise le mieux ce monde totalement numérisé, c’est Jean-Louis Roy lui-même, qui tire sa révérence pour se consacrer à l’écriture ‒ on apprend d’ailleurs que son roman au titre futuriste, Shanghaï 2040, sera peut-être adapté au cinéma. Dans une entrevue qu’on retrouve sur le site Web de Radio-Canada, il précise que la technologie représente dans le budget de BAnQ le deuxième domaine d’investissement, après les ressources humaines[3]. Ceux qui croient encore que la priorité budgétaire d’une bibliothèque est l’acquisition des livres et l’attention au lecteur sont des naïfs, des passéistes. Autre problème fondamental et difficile auquel réfléchir : technologie, ressources humaines et management sont des piliers des grands totalitarismes du XXe siècle. Quoi?! Comment?! Jean-Louis Roy et les experts de BAnQ des totalitaires!? Bien sûr que non! Évitons les malentendus. Il ne devrait faire aucun doute dans les esprits que ces gens ne sont ni des nazis obsédés par le culte de la race aryenne, ni des bolchéviques, ni des brutaux apparatchiks prêts à affamer des populations entières pour réaliser le programme du parti. Il faut bien voir cependant qu’ils s’abreuvent à la même obsession technicienne de la gestion du « capital humain » dans un but d’efficacité technique et de rendement économique. Et que cette mentalité, cette idéologie plutôt, est loin de servir pour le mieux l’existence des personnes que nous sommes, en dépit des promesses progressistes et vertueuses. Le parallèle entre les managers, les nazis et les experts de BAnQ est troublant, choquant, et c’est bien pourquoi j’ai parlé d’un problème difficile qu’il ne faut pas escamoter sous prétexte d’aller vite.

L’historien du nazisme, Johann Chapoutot, montre dans un livre récent la centralité de l’idéologie managériale au cœur même de la culture nazie, dont l’objectif vise notamment, contrairement à ce que l’on pense souvent, à détruire l’État, à le remplacer par des agences de gestion des ressources, dont humaines[4]. Le management n’est pas a priori une invention allemande, mais américaine, qui remonte vraisemblablement au XIXe siècle, mais qui n’a cessé de se développer, aujourd’hui plus que jamais, au gré du système technicien et de ce qu’on appelle les nouvelles technologies. L’américain James Burnham est un des penseurs marquants du management, dont l’ouvrage, L’ère des organisateurs, eut un grand retentissement au début des années 1940. Voici ce qu’en disait George Orwell dans une de ses chroniques : « Ce qui se produit de nos jours, c’est l’émergence d’une nouvelle classe dirigeante, que Burnham appelle les « managers ». En Allemagne et en URSS, ils sont incarnés par les nazis et les bolcheviks, et aux États-Unis par les dirigeants d’entreprise. Cette nouvelle classe dirigeante exproprie les capitalistes, écrase les mouvements ouvriers et fonde une société totalitaire gouvernée par le concept d’efficacité[5]. »

Le manager est donc au cœur même du système technicien, car, au nom de son expertise, il est celui qui soumet le sens de l’existence à un critère unique, l’efficacité ‒ efficacité pour quoi, pour qui ? Grâce aux technologies, dont les techniques de gestion, de motivation et de persuasion, il s’agit de faire plus avec le moins de personne possible. On sait ce que cela a donné chez les nazis et les bolchéviques: élimination industrielle des Juifs, élimination des non performants, des ratés, des tarés, des marginaux, catégories étendues à divers groupes humains indésirables. Bien sûr, et il faut le répéter, les experts de BAnQ n’ont rien à voir avec le nazisme ou le bolchévisme, ces régimes étant fondés sur la terreur et le meurtre. Mais la violence de l’application radicale des nouvelles technologies est loin d’être négligeable, même si elle est tout autre. On y retrouve sans surprise ce que Hannah Arendt appelait, dans son étude sur Eichmann et le totalitarisme, l’ « inaptitude à penser » par-delà le souci d’efficacité, qu’il s’agisse de tuer, de produire ou de générer des profits[6]. Mais revenons d’abord à l’entrevue de Radio-Canada, qui nous présente la vision d’un de ces grands managers.

« Selon Jean-Louis Roy, à l’avenir, des robots circuleront d’un étage à l’autre à BAnQ, des décisions seront prises à partir d’algorithmes et les espaces de rencontre occuperont plus d’espace que les rayonnages à la Grande Bibliothèque. Il estime que l’organisation aurait besoin de 25 techniciens ou techniciennes supplémentaires pour effectuer une transformation numérique totale plutôt qu’au compte-gouttes » (je souligne).

Cette numérisation totale et radicale vous semble-t-elle négliger le livre, voire le lecteur, l’être humain en chair, en os et en esprit? Rassurez-vous, car « [l]e souci de Jean-Louis Roy de servir la clientèle s’étend aussi aux personnes itinérantes, pour qui BAnQ a mis en place des programmes d’apprentissage de la lecture. On les a logées pendant la pandémie. Tout le monde disait : ne touche pas à ça, tu vas avoir des problèmes. On a eu zéro problème. » Chef d’œuvre d’audace, de générosité et… d’efficacité.

Accueillir les itinérants est une belle idée, mais qui, je le répète et je le crains, est instrumentalisée pour rendre acceptable un projet à courte vue, aux conséquences très mal évaluées ‒ c’est un euphémisme de présenter les choses ainsi.

Je ne dis pas que les experts et managers sont mal intentionnés, mais qu’ils obéissent aveuglément au « système technicien » dont ils font la promotion, sans doute de bonne foi. De bonne foi certes, mais alimentée par un sentiment de puissance et de domination, notamment celui que commande la technique elle-même ‒ rien de personnel. Ils y obéissent aveuglément, car ils y croient dur comme fer : ils croient en l’efficacité de leur expertise qui va de pair avec le culte de l’innovation sociale, le progrès, sur lequel nos sociétés ont transféré quelque chose qui s’apparente au sacré : l’inéluctabilité de la technique comme solution aux problèmes engendrés par la technique. « Si on peut le faire, on doit le faire », chantonne la petite musique à l’oreille de l’expert.

La technicisation du monde, qui passe notamment aujourd’hui par les algorithmes, la numérisation de la matérialité, voire l’apprentissage de la lecture et l’utilisation des ordinateurs par le plus grand nombre, ne font qu’un : c’est ce que Jacques Ellul a appelé « le système technicien ». Ce système comprend la gestion du personnel, la promotion du système lui-même, son esthétisation et la fabrication du consentement – la propagande ou la publicité. Dans la critique généralement adressée à la technique, on a tendance à négliger sa dimension esthétique, son aménagement, son design. « Car le sommet du développement technique, écrit Ellul dans Le Système technicien (Le cherche midi, 2012), c’est la disparition de l’appareil, laid, encombrant, rappelant trop la matérialité » (p. 325). C’est exactement la vision de Jean-Louis Roy : faire disparaître les rayonnages de la bibliothèque, les livres eux-mêmes, remplacés par des « espaces de rencontres » qu’on imagine dépouillés, cliniquement éthérés ou, au contraire, déroulant un désordre cool, estudiantin, estudiantine, queer, woke ‒ culture de l’annulation, stade suprême de la négation du corps ?

Jacques Ellul l’a bien montré dans Le bluff technologique (Pluriel, 2012), l’argument central de ce système technicien, c’est l’humanisme : « Tout discours sur la technique est, veut être, un discours sur l’homme, sur le primat de l’homme, sur l’objectif homme » (p. 243). Hélas, demande le sociologue, que reste-t-il de ce discours humaniste quand on regarde l’état réel du monde depuis 1900 : de la domination de l’homme par l’homme à la bombe nucléaire en passant par les innombrables génocides, la multiplication des guerres, le terrorisme, la destruction de la planète, le monde est l’exact envers du discours humaniste, écrit-il. Le bluff technologique est là pour nous persuader quotidiennement du contraire, souvent en feignant de mettre à la disposition des gens ‒ « des populations marginalisées » ‒, les moyens de la révolte. Il est vrai qu’on parle plutôt d’améliorer ses conditions d’existence, mais fallacieusement, toujours à l’intérieur du même système et avec les moyens du système, ce qui l’alimente en idéologie renouvelable à l’infini. Ellul ajoute à ce constat ce qu’il appelle « une loi d’interprétation » : « Dans une société donnée, plus on parle d’une valeur, d’une vertu, d’un projet collectif…, plus c’est le signe de son absence. On en parle précisément parce que la réalité est inverse. Si on proclame très haut la liberté, c’est que le peuple est privé de liberté » (l’auteur souligne, p. 252). On pourrait aussi donner la nature en exemple, la diversité culturelle, les droits tous azimuts, alors que le management numérique tend à uniformiser les cultures, à les folkloriser ; à substituer à la nature des images virtuelles et à rendre moins visibles les dégâts sur l’environnement que produisent les high tech – la disparition des cheminées d’usine, les centres villes transformés en aire de spectacles, etc.

Cette loi d’interprétation est indispensable pour saisir les beaux discours à la mode sur les « populations marginalisées » qui semblent tant inquiéter les experts de BAnQ. C’est évidemment moins leur disparition de la société qui est en cause, la disparition de la pauvreté et de la misère, que l’attention qu’on feint d’apporter aux causes réelles de la pauvreté, dont le système technicien lui-même. Si ces gens ont assurément besoin d’un lieu pour se mettre à l’abri, il n’est pas du tout certain qu’ils aient besoin de culture numérisée. De quoi ces gens ont-ils besoin au juste ; de quoi avons-nous besoin, individuellement et collectivement ? Selon Ellul, la vie est à l’extérieur du système technicien, dans des petites organisations inspirées par l’échange, le don plutôt que la défense de ses intérêts et droits bien compris ; quête de non-puissance et convivialité, pour reprendre un mot cher à Ivan Illich, qui reconnaissait un maître en Jacques Ellul[7].

Nos experts et visionnaires nous mettent en garde contre la perplexité, l’hésitation, le principe de prudence que commande le principe de responsabilité. Attention disent-ils, BAnQ présente déjà des signes d’obsolescence. C’est quand même étrange : les deux derniers directeurs ont travaillé d’arrache-pied à numériser BAnQ, et elle serait quand même en retard, loin derrière d’autres bibliothèques du monde. Quel scandale, quelle honte prométhéenne! On en déduit que le retard est politique et financier. Il faut donc investir davantage, craindre des nominations partisanes et rétrogrades, aller de l’avant. En bon administrateur, Jean-Louis Roy voit loin, anticipe la réalité de manière pragmatique, du point de vue économique : « La concurrence ne nous attend pas. Nos enfants iront ailleurs s’ils ne trouvent pas chez nous. Et ils ne trouveront pas chez nous si on ne le fait pas là [maintenant]. » La numérisation du monde est au service de l’économie, de l’économisme.

« Nos enfants », c’est le facteur (sic) qui n’entre justement pas dans l’équation des experts. Je parle des enfants comme êtres humains, pas comme des consommateurs de produits culturels et des utilisateurs d’écrans cathodiques: dans quel état le monde numérisé laisse-t-il nos enfants, qu’en fait-il dès à présent? Et ce n’est pas la seule question que les experts escamotent, leur esprit étant obnubilé par les diktats de la technologie et de son vertige. Il faut bien reconnaître que l’attrait pour la technique est irrésistible, comme la vitesse peut l’être ou n’importe quel sentiment de puissance, de pouvoir, procuré par n’importe quelle technologie. Or la paralysie de la pensée sur les finalités de cette ivresse devrait d’emblée nous inquiéter, comme le souhaitait H. Arendt.

Bonne nouvelle! Il est remarquable que le hasard et les accidents fassent encore bien les choses, dans le monde supposément infaillible du calcul et des algorithmes. Aujourd’hui jeudi 1er juillet 2021, une cyberattaque paralyse depuis la mi-mai déjà une partie du système informatique de BAnQ, empêchant la consultation de son dossier d’usager et le catalogue en ligne, mais laisse intacte sa section spécifiquement numérique. D’après les proposés à l’accueil, le problème durera quelques semaines encore... Notons qu’on peut encore aller sur place : la matérialité tient encore le coup en certains secteurs, mais qu’arrivera-t-il le jour où les rayonnages auront disparu? Esquiver ces attaques ferait donc partie « des défis technos immenses » auxquels BAnQ doit faire face, parce qu’on peut s’attendre à ce que, dans un monde de plus en plus prisonnier de l’informatique, ces attaques soient de plus en plus fréquentes et conséquentes : vol de données personnelles et publiques, paralysie des systèmes et des activités, mises à pied du personnel et quoi encore! Ce qui est moins facile à esquiver, parce que moins évident, mais infiniment plus dommageable, c’est la disparition de l’intérêt pour le livre, la lecture littéraire, la pensée, l’imaginaire; c’est la montée réelle de l’illettrisme, de l’ignorance. On pourrait également évoquer, mais c’est encore plus délicat à détecter pour un expert ou un manager, la montée de l’insignifiance (C. Castoriadis) ou, plus concrètement si on veut, ce qu’un autre spécialiste, Gérald Bronner, a appelé dans un livre récent l’ « apocalypse cognitive » (2021).

Nos enfants sont justement les premières victimes de cette apocalypse cognitive, parce que trop exposés aux écrans, à leur contenu et au confinement affectif qu’ils commandent. Les propos immondes que génèrent les réseaux sociaux sont un bon indice de cette apocalypse non seulement cognitive, mais éthique, esthétique et politique, qui se fait sentir au-delà des réseaux sociaux, jusque dans les institutions d’enseignement supérieur, les médias, les productions culturelles, chez les politiciens de gauche comme de droite. On sait aussi que la privation sensorielle s’aggrave avec le perfectionnement de ce qu’on appelle la réalité augmentée. Il faut bien le reconnaître, tous les enfants n’ont pas la chance d’être exposés à la fois au nihilisme des écrans et à la réalité du sens et des sens. En revanche, on sait que le livre, quand il n’est pas conçu sur le mode industriel ou pour répondre à des objectifs « éducatifs », offre aux esprits un des meilleurs oxygènes qui soient. Ce pourrait-il que la réalité dite augmentée qu’on nous vante tant représente un réel danger pour l’imaginaire littéraire justement? L’imaginaire au sens fort, créateur, attentif, sensible, inespéré, inattendu. L’imaginaire qui puise à l’enfance, à des expériences inusitées, à différentes consciences, dont les plus importantes échappent à ce qu’on appelle généralement la raison ‒ y compris des critères figés de beauté et d’imaginaire? Qu’adviendrait-il s’il fallait que l’enfance meure? La véritable enfance, pas l’infantilisme qu’on cultive abondamment, coupé du passé, comme l’écrivait Kundera dans L’immortalité.

De cette face cachée des nouvelles technologies, les articles cités plus haut ne disent évidemment pas un mot. On prophétise un avenir en le réduisant à des exigences techno-industrielles et commerciales, mais on reste sourd et aveugle au monde sensible qu’on s’efforce de faire disparaître pour ne plus rien ressentir. Ou, au contraire, on l’idolâtre. Tout peut devenir fétiche ou idolâtrie : la jeunesse ‒ alliée naturelle de l’innovation techno ‒, la nature (culte de l’animal, de la vie sauvage), le travail, mais sans qualité et qui doit répondre à des critères de performance, de productivité et de rentabilité; la culture et la connaissance (les philistins cultivés), le corps, le sexe (qui confine à un nouveau puritanisme), l’argent, la nation, le racialisme, la politique, la religion, la tradition, la transgression, l’humour, la vie elle-même : la vie à tout prix fleurissant sur le déni de la mort, de la contingence. Cette idolâtrie, c’est le symptôme même du ressentiment; ressentiment contre l’indétermination, les domaines de l’homme sans la technologie dévorante. L’informatique et le numérique procurent une formidable illusion de créativité. Cette créativité est certes réelle, mais jusqu’à un certain point, au-delà duquel elle devient son contraire, totalitaire et morbide. Pas besoin de chercher midi à quatorze heures les raisons de la haine et du ressentiment que nos dirigeants, pas seulement politiques, ne cessent d’alimenter en feignant de les combattre.

La beauté sauvera le monde, disait Fiodor Dostoïevski par la bouche de son personnage, le naïf et fiévreux prince Mychkine[8]. Celui-ci est l’incarnation romanesque de l’ « idiot », c’est à dire de l’homme de la non-puissance ‒ ne pas confondre avec l’impuissance ; celui dont la sensibilité et la foi en l’homme ‒ mystérieux, tiraillé entre le bien et le mal ‒échappe aux diktats du progrès, de la raison instrumentale, du nihilisme; qui échappe aux lois des convenances de salon également, de la fausse grandeur. « Oh, permettez-moi de dire ça! » s’écrie le prince Mychkine en pleine soirée mondaine. « J’ai beaucoup entendu dire, et j’y ai beaucoup cru moi-même, que, dans le monde, tout n’était que manières, forme désuète, et que l’essence s’était tarie; à présent, je vois bien moi-même que, ça, ce n’est pas possible chez nous; c’est peut-être vrai ailleurs, mais ça ne l’est pas chez nous. Comment seriez-vous tous autant que vous êtes des jésuites et des escrocs[9]? » La crise d’épilepsie suit de près, mais la chose est dite, en dépit de la naïveté qui recouvre une ironie mordante : l’élite, qu’elle soit ultra conservatrice ou progressiste, n’est pas garante de l’essence.

Aujourd’hui, il existe une formule magique devant laquelle l’opinion s’incline : l’ « innovation sociale ». Ce n’est pas la créativité que je mets en question, celle qui nous rend plus humains, plus vivants, plus sensibles au monde, plus libres de juger ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Il s’agit bien, pour les générations qui se succèdent, de conserver ce monde pour qu’il soit habitable, qu’il échappe à des intérêts mesquins, à des désirs narcissiques de puissance. Ce que je mets en question, c’est la contrefaçon de cette créativité radicale, sa récupération par le culte de la nouveauté inhérent au marché et au système technicien. Cette récupération, cette diversion, est le signe même de l’idéologie, du bluff technologique. On prône le développement des nouvelles technologies, parce que mises de facto, laisse-t-on croire, au service de la santé, de l’économie, du travail, de la culture, de l’homme, alors qu’elles servent le technocapitalisme qui, en retour, détruit les économies locales. Quelle formidable illusion érigée en mensonge, religion à laquelle se soumet quotidiennement l’homme absolument moderne, aliéné et diverti. Jacques Ellul écrivait : « Cet univers du divertissement, de la diversion, de la perversion de l’homme par la technologie, s’achève dans l’adoration, la vénération, la béatification, l’expression d’un sentiment proprement religieux (2012, p. 682). La vertu pour dissimuler les apories de l’idéologie, dont la logique interne du système technicien qui se développe pour et par elle-même, est une stratégie redoutablement efficace, car elle innove essentiellement dans l’expression du nihilisme.

Quel rapport entre le héros de Dostoïevski, qui vit dans un ébranlement amoureux passionné (amour de la beauté, de la vérité et de l’honnêteté), et le management numérique, qui cherche à nous donner l’illusion de la maîtrise du monde? C’est notre rapport au nihilisme que représente la sacralisation de la technologie et à la croissance économique qui est en cause, à l’efficacité. Notre rapport au monde lui-même, à l’avenir qu’on nous enfonce dans le crâne, à construire d’un seul bloc comme s’il s’agissait d’une fatalité divine. Quelle vie, quel avenir voulons-nous? Dans quel monde voulons-nous vivre? Ne nous tourmentons pas avec ce genre de questions, des experts s’en occupent pour nous. Ainsi soit-il, divertissez-vous : vous êtes libres d’obéir, pour paraphraser le titre de l’ouvrage de J. Chapoutot! Obéir à qui, à quoi? À Amazon, à Google[10]? Un spécialiste, un manager, ne s’interroge pas sur les finalités de son champ d’expertise. Pour s’interroger, il doit faire un pas de côté, se faire lecteur romanesque, lecteur de la polyphonie du monde. « Quand tout le monde se laisse entraîner, sans réfléchir, par ce que les autres font et croient, écrivait Hannah Arendt, ceux qui pensent se retrouvent à découvert, car leur refus de se joindre aux autres est patent et devient alors une sorte d’action[11]. »

Pour contrer ce nihilisme, Jacques Dufresne, directeur-fondateur de L’encyclopédie de l’Agora, encyclopédie en ligne, également auteur d’Après l’homme… le cyborg?[12], suggère le jeûne médiatique http://agora.qc.ca/dossiers/jeune-mediatique. Cohérent avec lui-même, il propose aussi de « […] créer des petites maisons de lecture pour remplacer, dans la convivialité, les bibliothèques numériques et les universités. » J’en suis de tout coeur, mais je ne peux m’empêcher de penser que les rives friables de ces îlots de lecture sont dangereusement exposées au tsunami numérique qui vient, qui est déjà là. Cette inquiétude se trouve d’ailleurs à la source même de L’encyclopédie de l’Agora et de son livre de 1999, Après l’homme… le cyborg? Voici comment il me décrit l’état d’esprit qui l’animait, lui ainsi qu’Hélène Laberge, sa compagne de toujours, et quelques amis qui les ont soutenus depuis le début du projet :

« Le premier défi que nous devions relever était le suivant: chaque fois qu’une nouvelle technologie est apparue, cinéma, radio, télévision, il s’est trouvé au Canada anglais des prophètes pour prédire la fin du fait français. Il s’agissait pour nous de proposer des mesures qui apporteraient un nouveau démenti aux futurologues orangistes. À bien des égards, la radio et la télévision avaient servi la cause du français. À quelles conditions en serait-il de même dans le cas de l’ordinateur et d’Internet? J’ai indiqué certaines de ces conditions dans mon livre Après l’homme…le cyborg? Je craignais déjà le pire pour plusieurs raisons: le rejet du passé, la montée universelle du formalisme et par suite du système technicien, la puissance insidieuse du nouveau rouleau compresseur américain (s’appuyant depuis 1989 sur un projet explicite d'hégémonie par le Soft Power et le slogan Per Internet Unum), l’effritement du consensus national, l’éclatement ou l’affaiblissement des corps intermédiaires: familles, paroisses, syndicats… En résumé: l’individu ex-posé, posé seul devant le Monde, hors de tout contexte organique, de toute membrane protectrice.

Oserons-nous seulement réfléchir au remède de cheval nécessaire pour inverser cette tendance ? »

Ce qui transparaît dans ce court bilan, c’est une réalisation animée par autre chose que le souci de s’inscrire dans l’innovation sociale. Cette création embrasse une dimension plus étendue que la fuite en avant. Il s’agit bien pour cette petite équipe de s’inscrire dans « un contexte organique », celui de l’individu incarné dans une société, non pas en rupture avec son passé, son histoire, sa culture, mais en relation créatrice avec elle.

Comment seulement oser réfléchir…demande Jacques Dufresne? En poursuivant l’aventure, pourrions-nous dire, mais il faudrait que la question du philosophe soit entendue et relayée. J’entends la réplique des experts : soyez efficaces! Think big!

**

De la bibliothèque virtuelle à la disparition réelle[13]

Le monde est un texte à plusieurs significations, et l'on passe d'une signification à une autre par un travail. Un travail où le corps a toujours part, comme lorsqu'on apprend l'alphabet d'une langue étrangère: cet alphabet doit rentrer dans la main à force de tracer des lettres. En dehors de cela, tout changement dans la manière de penser est illusoire.

Simone Weil

Un hôte sympathique vous introduit dans une pièce sombre qui se révèle être la bibliothèque d’Alberto Manguel, ou plutôt son simulacre: fausses étagères, faux livres, fausse pluie dans de fausses fenêtres. Vous prenez alors place. Une voix enregistrée, celle de Manguel, s’adresse aux visiteurs, fascinés ou perplexes. Il y est question de livres, d’un exemplaire de Maria Chapdelaine reçu en cadeau, de Borges ‒ on évoque le grand auteur argentin chaque fois qu’il est question de bibliothèques et d’imaginaire labyrinthique. On s’accoutume assez vite à cette mise en scène et, comme des enfants à La Ronde, on a hâte d’essayer le manège principal.

On vous dit enfin de prendre le casque de réalité virtuelle, cette espèce de lunette qui vous donne l’aspect d’une mouche géante, puis, effet de surprise et de mystère un brin convenu, l’hôte actionne une fausse porte secrète dissimulée dans une fausse étagère de la fausse bibliothèque – cette porte existe-t-elle pour vrai dans la vraie bibliothèque de Manguel? ‒ pour vous faire pénétrer cette fois dans une fausse forêt où se déroulera la vraie visite virtuelle. Vous vous assoyez à une vraie table qui ne sert à rien sinon à supporter une lampe de vraie bibliothèque, mais vous n’aurez jamais à utiliser cette table. Elle fait partie du décor, un décor inusité servant à mettre en scène un spectacle de la réalité virtuelle autour du livre, de la bibliothèque. Sans doute faudrait-il parler de mise en scène et de réalisation. C’est à Robert Lepage qu’on a fait appel pour l’occasion, réalisateur de cinéma, mais surtout metteur en scène reconnu mondialement pour son talent à créer des espaces imaginaires avec des moyens empruntés à diverses technologies. Les effets spéciaux qu’il produit, la technologie qu’il utilise sont d’ailleurs tellement présents dans ses pièces qu’on en vient à penser qu'ils sont le principal objet de la mise en scène.

Quoi qu’il en soit, dans cette salle de la bibliothèque où a lieu ce spectacle, de vrais gardiens sont là pour assurer votre sécurité, répondre à vos questions sur le fonctionnement du casque, si nécessaire. Cette présence est rassurante, car une fois plongé dans l’univers schizophrénique de la virtualité, qui sait ce qui peut arriver? Pas grand-chose, en fait. On nous avertit quand même que des malaises sont possibles, des étourdissements, nausées, mais que cela n’est jamais arrivé. C’est donc moins risqué qu’à La Ronde. L’effet de surprise passé, c’est aussi beaucoup moins excitant, du moins en ce qui touche au livre, à l’imaginaire et à la pensée. Beaucoup moins intéressant, quoique assez inquiétant. Pas sur le plan de l’expérience, mais sur celui des finalités de la virtualité.

Vous mettez le casque et ça démarre tout seul. La succession des séquences et le passage d’une bibliothèque à l’autre se contrôlent par les yeux. C’est une technologie qui promet, on n’a encore rien vu.

Il s’agit donc du simulacre d’une visite en une heure de dix bibliothèques dont certaines ont été incendiées, celle d’Alexandrie à une époque très lointaine et, plus près de nous, celle de Sarajevo. Parmi les désastres, il y a aussi la bibliothèque de Copenhague, sorte de tombeau refermé sur des livres qui, à force de ne pas être lus, sont devenus des livres morts, des dead books, nous dit le narrateur de la visite, Manguel lui-même. Dead books est beaucoup plus impressionnant que «livres morts». Pourquoi? Je ne sais pas, mais c’est comme ça. Aujourd’hui, outre ces dead books en souvenir d’une autre époque, la bibliothèque contient des documents numériques. Pourquoi pas des digital records?

La visite virtuelle ne présente pas que des bibliothèques détruites. On peut se faire une idée de la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, de la bibliothèque fictive du capitaine Nemo, inventée par l’écrivain Jules Verne dans son célèbre roman, Vingt mille lieues sous les mers, de celle du Parlement d’Ottawa, de celle de Mexico, etc.

Manguel remarque une tendance dans l’univers du livre qui pourrait être inquiétante: la disparition des livres concrets, remplacés par des documents numériques. Il existe même aujourd’hui des bibliothèques constituées exclusivement de documents numériques, où les gens viennent brancher leur portable, se rencontrer, nouer des relations (virtuelles?). On se prend alors à comparer la destruction des livres par le feu avec celle par le numérique, le virtuel. En effet, dans la bibliothèque virtuelle, l’essentiel s’est obligatoirement absenté dans la virtualité des images de synthèse: l’expérience sensible du lecteur au livre et à la lecture. On peut bien sûr affirmer qu’à cette expérience sensible au livre s’est substituée l’expérience de la réalité virtuelle qui évoque le livre, mais cet objet semble appartenir à un monde disparaissant. Dans la réalité virtuelle, mon imaginaire n’est pas stimulé par les mots et leur agencement, mais par des images de synthèse, qui ne sont même plus des images réelles. Qu’est-ce qu’une image réelle? Une image dans laquelle subsiste encore du hasard, disait le cinéaste Jean-Marie Straub, dans laquelle quelque chose du dehors peut survenir en elle, qui ne dépend pas des machines, de la technique ni même du cinéaste, du photographe ou du peintre. Il y a surtout que la réalité virtuelle enferme l’individu en lui-même, mais en imitant l’ouverture infinie.

Entre la destruction par le feu et la destruction par le virtuel subsiste néanmoins une différence de taille: le feu visait explicitement, sans mystère, sans faux-semblant, la destruction du livre et, à travers elle, la destruction du savoir, de l’imaginaire, de la pensée, de la culture, d’une civilisation entière. Le virtuel vise peut-être la même chose, mais en affirmant le contraire.

L’expérience

Vous avez cette grosse lunette sur les yeux qui vous coupe du monde avec la promesse de vous ouvrir les portes d’une hyperréalité. Le livre et la bibliothèque, passeurs par excellence vers l’imaginaire et la pensée, servent de médiation idéale pour cette nouvelle technologie. Techniquement, l’image pixellisée n’offrant pas une haute définition, ce qu’on voit n’est pas très net. Sensation un peu décevante, car ce qu’on souhaite justement, c’est que le virtuel exalte la réalité, amplifie le détail de manière à le rendre spectaculaire. Rapidement cependant, la frustration est comblée par une impression saisissante de hauteur, une sensation de vertige. Dans un univers qui cherche à abolir le temps et la distance (illusion de proximité), on peut même avoir un sentiment de toute-puissance: être invisible à l’intérieur d’un espace-temps qui imite la vie, la présence d’autrui (on croit rencontrer des bibliothécaires, des gens qui font le ménage) n’est pas dénuée d’une étrange sensation de pouvoir. Imaginer cette même expérience quand la technique sera plus avancée donne encore plus le vertige. L’illusion sera dangereusement convaincante, à un point difficilement imaginable aujourd’hui.

Je reviens sur ce que j’écrivais plus haut: il me semble impossible de confondre cette expérience avec celle de l’imaginaire déclenché par la lecture, le jeu, la simple rêverie. Quand je lis, que j’écoute de la musique, qu’importe le support, analogique ou numérique (je laisse de côté la question de savoir, par exemple, si la musique est «meilleure» sur un support analogique ou numérique, vinyle, CD, fichiers numériques), que je regarde un film ou un tableau, que j’écoute une conversation, je reste en permanence en contact physique sinon avec l’objet, du moins avec mon environnement qui intervient, pour le meilleur et pour le pire, dans l’écoute ou le visionnement. Deux univers se rencontrent, qui créent de la friction et de la fiction, la distance et la réflexivité. C’est ainsi que je peux devenir le théâtre de mutations, d’altérations insoupçonnées. Mais cet imaginaire n’est jamais tout à fait coupé du monde réel. N’est-ce pas cette distance que tentent d’abolir les technologies en créant artificiellement l’intériorisation d’une réalité lointaine, d’un dépaysement? C’est la distance et le temps qu’on cherche à maîtriser, le voyage, l’aventure du temps perdu, ou passé, à se déplacer. N’est-ce pas ainsi qu’on parvient à enfermer une conscience en elle-même, livrée à des sensations commandées par des machines?

Dans ses travaux sur la disparition du réel, sur l’obsession de l’idéologie du progrès pour un monde sans ombres et transparent à lui-même, Jean Baudrillard notait la différence sensible qui existe entre ce qu’il appelait le «voyage de l’âme» et «l’ubiquité virtuelle»:

«La différence (radicale) entre l’ubiquité virtuelle et l’anamorphose des transmigrations successives, c’est que, dans l’espace du Virtuel, c’est nous qui changeons de lieu, qui passons techniquement d’un lieu à l’autre, tandis que, dans l’espace poétique, ou dans la grande mythologie, ce sont les lieux, ce sont les dieux qui se métamorphosent en nous – et nous sommes le théâtre de cette métamorphose, le lieu privilégié où les forces se croisent et où ils nous habitent tous, un par un, dans telle ou telle autre vie, à un moment ou à un autre[14].»

Dans la virtualité, n’est-ce pas la relation sensible au monde que nous perdons? La réalité virtuelle se donne comme une évidence, comme venant de soi. C’est le retour à la petite enfance: le monde et mon désir ne font qu’un. La pornographie (la sexualité sans corps physique ou émotif) a un bel avenir devant elle, c’est certain. Mais la littérature, le cinéma, la peinture, les voyages ‒ plutôt que le tourisme ‒, les sentiments comme l’hésitation, l’ambiguïté, l’incertitude, bref, tout ce qui fait l’humanité? Qu’arrive-t-il de ce que je suis, de ma tendance naturelle, quoique problématique, à avoir besoin d’autrui, d’une réalité autre que la mienne? Puis-je encore me dépayser, me déprendre de moi-même et y revenir, transformé? Le virtuel, à force de vouloir maîtriser le temps et l’espace, pourrait bien tourner au cauchemar numérique, sans possibilité de réveil.

La disparition

Dans le documentaire de Serge Cardinal sur l’histoire de la bibliothèque, La bibliothèque entre deux feux, réalisé pour célébrer l’ouverture de la Grande Bibliothèque, le philosophe Raymond Klibansky (1905-2005), notamment professeur à l’Université McGill, empruntait à Bernard de Chartres, philosophe du XIIe siècle, une métaphore pour illustrer notre rapport aux grands auteurs du passé: «Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants.» Tel serait le rôle des bibliothèques: nous fournir une échelle pour grimper sur les épaules des géants. Le spectacle de la virtualité inverserait-il cette proposition? Avec le virtuel, les nains que nous sommes, en regard de l’histoire de la pensée, ne risquent-ils pas de se prendre pour des géants tout-puissants, intouchables, dans un univers que viole la technologie du virtuel, en faisant disparaître le corps, en tuant l’imaginaire et la pensée dans l’œuf?

C’est une question que je pose, une inquiétude que j’ai. Ce n’est évidemment pas l’intention de Robert Lepage, ni d’Alberto Manguel, qui affirmait dans sa conférence à la BAnQ: «Mort à nos ennemis! En d’autres termes, morts aux ennemis de toutes les bibliothèques: à l’eau et au feu, au vol et au vandalisme, aux réductions budgétaires et à la navrante bêtise de la bureaucratie. Mort, comme aurait dit ma grand-mère, à eux [15]tous[16]!» Ces déclarations de guerre contre le nihilisme peuvent toujours nous rassurer sur les intentions de Manguel et de Lepage, mais elles ne me rassurent pas du tout sur ce que deviendront les bibliothèques à l’ère du numérique, du virtuel et de l’intelligence artificielle. Les sonneurs d’alerte les mieux informés se font d’ailleurs de plus en plus véhéments: l’édition numérique nuit aux bibliothèques universitaires, parce qu’elle favorise les plus grands éditeurs scientifiques, qui ont beau jeu d’augmenter le prix de leurs revues. Des administrateurs parlent même d’arnaque. On dira que ce n’est pas la technologie qui est en cause, mais le business et l’institution universitaire qui se laisse coloniser par lui. La vérité est que l’un ne va pas sans l’autre.

Après avoir assisté à la visite virtuelle, j’ai voulu revoir le film de Serge Cardinal. Je me suis donc rendu au quatrième étage de la BAnQ pour aller chercher le DVD, bien répertorié dans le catalogue électronique de la bibliothèque et marqué comme disponible. Le film, hélas, n’était pas sur les étagères. Je me suis dit que je n’avais pas de chance, que le film de[17]vait circuler à l’intérieur de la bibliothèque. J’ai quand même consulté les bibliothécaires: les deux copies sont restées introuvables. Heureusement, on peut voir le film de Cardinal sur le Web. Il s’agit probablement d’un malencontreux hasard, le document sera retrouvé bientôt, surtout, comme le faisait remarquer un des bibliothécaires, qu’il s’agit d’un document sur la Grande Bibliothèque. Quelle ironie qu’il soit disparu, mais qu’il soit accessible sur le Web!

Espérons que cette disparition d’un film bien réel de la bibliothèque réelle ne soit pas un mauvais présage. Surtout que l’ex-directrice de l’institution, Mme Christiane Barbe, a déclaré, lors de sa nomination à la tête de la BAnQ, vouloir accélérer le passage de la Grande Bibliothèque au numérique, afin de «faire éclater ses murs» (Le Devoir, 19 novembre 2014).

La formule («faire éclater les murs») est à la mode, parfaitement adaptée à la technologie dont on parle, et semble toujours vouloir signifier audace, ouverture, élargissement des horizons, accessibilité au plus grand nombre. Ne s’agit-il encore que d’une ruse des mots, de la propagande? Le langage, dans sa polysémie, sa poésie aléatoire, comporte encore des significations révélatrices. Mais ne nous faisons pas d’illusions: cette technologie virtuelle appartient très exactement à la logique technicienne, à l’idéologie qui préside aux réductions budgétaires et à la navrante bêtise bureaucratique évoquée par Manguel. Il n’est pas du tout impossible qu’un jour, tout ce virtuel, et ce qui est son support naturel, la Toile, se referment sur nous. Nous serons alors pris au piège comme les mouches – le casque virtuel nous en donne déjà l’allure – que nous serons réellement devenues. Si ce n’est pas déjà le cas.

Gilles McMillan

[1] On sait aujourd'hui que c'est Mme Marie Grégoire qui a été nommée à la direction de BAnQ, nomination douteuse, car Mme Grégoire, spécialisée en communication et en marketing politique, n'a jamais manifesté, à ma connaissance, le moindre intérêt pour le livre, les archives, la culture et leur diffusion par le biais d'une institution de l'envergure de BAnQ. Elle ne détient non plus aucune compétence, qualification ou expérience pour défendre les objectifs d'une telle institution culturelle - mais quels sont ces objectifs au juste? Sans surprise, et c'est tant mieux, cette nomination soulève de l'opposition. Hélas celle-ci, qui s'exprime notamment par une pétition en ligne, se fait au nom de la défense d'une ''culture du numérique" telle que je la présente dans ce texte et telle qu'elle est défendue par ceux que j'appelle les "managers du numérique". Or, "culture du numérique" est une contradiction dans les termes. Le numérique est une technologie relevant du système technicien qui impose ses propres règles et qui tend à inféoder le monde, dont la culture, à ses propres critères, dont son développement sans limites, sa volonté hégémonique de pouvoir et de puissance.

[2] https://www.ledevoir.com/culture/609381/banq-des-defis-technos-immenses

[3] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796366/jean-louis-roy-quitte-banq

[4] Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, Gallimard, 2020.

[5] George Orwell, À ma guise. Chroniques 1943-1947, préface de Jean-Jacques Rosat, Agone 2008, p.66.

[6] Pour un survol de la biographie intellectuelle de deux penseurs majeurs du XXe siècle sur l’homme et la technique : « Günther Anders et Hannah Arendt » qu’on trouve sur le site de Pièces et main d’œuvre, « Notre bibliothèque verte », http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1432

[7] Ivan Illich, « Hommage d’Ivan Illich à Jacques Ellul (1993) » dans La perte des sens, Fayard, 2004.

[8] Dostoïevski, L’idiot, traduit du russe par André Markowicz, vol. 2, Babel, p. 102.

[9] Ibidem, p. 371,

[10] À la une du Devoir, 2 juillet, 2021, « Les déficits plombent le virage numérique de BAnQ ». Je retiens cette remarque laconique de Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada émérite, ex-président de BAnQ : « À part Amazon et Google, personne n’a les moyens financiers de tenir le rythme des avancées technologiques, estime l’historien et archiviste. Ni BAC, ni la Library of Congress aux États-Unis. »

[11] Considérations morales, Rivages poche, 1996 (1971), p. 71-72.

[12] http://agora.qc.ca/documents/apres-lhomme-le-cyborg

[13] Les circonstances présentées plus haut m’incitent aujourd’hui à ressortir ce texte que j’ai publié dans Mauvaise foi. Essai sur la religion du Progrès, Somme toute, 2018. Il y est encore question du livre, de la réalité virtuelle et même de BAnQ. Il y est encore question de disparition, de la virtualisation progressive du monde.

[14]Jean Baudrillard, Le Pacte de lucidité ou l’intelligence du mal, 2004.

[15]

[16] « La bibliothèque, la nuit », conférence tenue le 27 octobre 2015, auditorium de la Grande Bibliothèque.

Ce qui caractérise davantage la présence religieuse dans la santé c’est le rôle central que joue le respect du malade dans les soins à donner. Et ceci se traduisait souvent par des règlements, par exemple à l’heure du repas, les Augustines pénètrent en rang dans la salle des malades. Les plus jeunes d’abord. La supérieure entre la dernière et se place derrière la table où sont disposés les plats de service. Chaque religieuse se range devant le lit de son malade et s’incline profondément devant lui en signe de respect. Elle lui lave les mains, lui apporte la nourriture et l’aide à manger. D’autres règlements reviennent sur ce sujet du respect du malade : l’Augustine doit avoir un visage doux et joyeux, une promptitude remplie d’allégresse, évitant l’insensibilité au mal d’autrui que la longue fréquentation des malades a coutume d’engendrer si on n’est pas sur ses gardes, prenant des sentiments tendres et pleins de compassion en telle sorte que les malades sachent que nous les servons sans dégoût, ainsi plutôt avec plaisir, pour longue et fâcheuse que puisse être sa maladie. Donc, une présence remarquée par une mission de services aux personnes mais aussi par une qualité d’organisation structurée, à savoir : des horaires permettant d’assurer toujours des présences nécessaires, un rôle particulier dévolu à chacune (sans chapeau syndical), le respect du silence alors que le personnel chuchotait pour ne pas indisposer les malades et que tout était fait pour éviter le bruit néfaste à l’évolution des malades, la propreté.

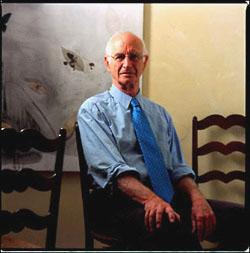

Ce qui caractérise davantage la présence religieuse dans la santé c’est le rôle central que joue le respect du malade dans les soins à donner. Et ceci se traduisait souvent par des règlements, par exemple à l’heure du repas, les Augustines pénètrent en rang dans la salle des malades. Les plus jeunes d’abord. La supérieure entre la dernière et se place derrière la table où sont disposés les plats de service. Chaque religieuse se range devant le lit de son malade et s’incline profondément devant lui en signe de respect. Elle lui lave les mains, lui apporte la nourriture et l’aide à manger. D’autres règlements reviennent sur ce sujet du respect du malade : l’Augustine doit avoir un visage doux et joyeux, une promptitude remplie d’allégresse, évitant l’insensibilité au mal d’autrui que la longue fréquentation des malades a coutume d’engendrer si on n’est pas sur ses gardes, prenant des sentiments tendres et pleins de compassion en telle sorte que les malades sachent que nous les servons sans dégoût, ainsi plutôt avec plaisir, pour longue et fâcheuse que puisse être sa maladie. Donc, une présence remarquée par une mission de services aux personnes mais aussi par une qualité d’organisation structurée, à savoir : des horaires permettant d’assurer toujours des présences nécessaires, un rôle particulier dévolu à chacune (sans chapeau syndical), le respect du silence alors que le personnel chuchotait pour ne pas indisposer les malades et que tout était fait pour éviter le bruit néfaste à l’évolution des malades, la propreté. L’empire en marche de Marc Chevrier est une œuvre d’une richesse scientifique, littéraire et philosophique inépuisable. Une de ses idées directrices est le rapport étroit qu’entretiennent l’âme humaine et la politique. Comme Pierre Manent, Chevrier renoue avec les fondateurs de la philosophie politique, Platon et Aristote, pour qui la politique est essentiellement une affaire d’idées, de sentiments et de décisions d’individus en relations les uns avec les autres. L’empire en marche est une véritable somme de connaissances historiques, juridiques et politiques. La recherche est menée avec une exhaustivité qui fait de l’ouvrage un classique contemporain. Ce foisonnement de connaissances est rendu vivant, léger même, par les nombreux dialogues que Marc Chevrier mène avec les grands penseurs, dont Montesquieu et Hegel entre autres, et par l’attention qu’il accorde aux idées et aux actions des personnalités historiques. La place centrale qu’y occupe la parole littéraire, aussi bien celle de Musil que celle de l’auteur, anime les connaissances et l’argumentation philosophique d’un souffle, d’un esprit humain, personnel. Cette approche se distingue d’une bonne partie de la recherche en sciences sociales, qui marche sur les traces de Machiavel, Hobbes et Marx, ces trois penseurs ayant fait de la politique une affaire d’intérêts et de mécanismes. Les penseurs qui prennent l’âme au sérieux suivent en cela, de près ou de loin, Platon, pour qui l’institution d’un régime politique est l’œuvre commune des individus, et pour qui aussi, en retour, le régime politique influence l’âme des individus, en éveillant certains affects plus que d’autres, et en affermissant plus ou moins la connaissance et la raison.

L’empire en marche de Marc Chevrier est une œuvre d’une richesse scientifique, littéraire et philosophique inépuisable. Une de ses idées directrices est le rapport étroit qu’entretiennent l’âme humaine et la politique. Comme Pierre Manent, Chevrier renoue avec les fondateurs de la philosophie politique, Platon et Aristote, pour qui la politique est essentiellement une affaire d’idées, de sentiments et de décisions d’individus en relations les uns avec les autres. L’empire en marche est une véritable somme de connaissances historiques, juridiques et politiques. La recherche est menée avec une exhaustivité qui fait de l’ouvrage un classique contemporain. Ce foisonnement de connaissances est rendu vivant, léger même, par les nombreux dialogues que Marc Chevrier mène avec les grands penseurs, dont Montesquieu et Hegel entre autres, et par l’attention qu’il accorde aux idées et aux actions des personnalités historiques. La place centrale qu’y occupe la parole littéraire, aussi bien celle de Musil que celle de l’auteur, anime les connaissances et l’argumentation philosophique d’un souffle, d’un esprit humain, personnel. Cette approche se distingue d’une bonne partie de la recherche en sciences sociales, qui marche sur les traces de Machiavel, Hobbes et Marx, ces trois penseurs ayant fait de la politique une affaire d’intérêts et de mécanismes. Les penseurs qui prennent l’âme au sérieux suivent en cela, de près ou de loin, Platon, pour qui l’institution d’un régime politique est l’œuvre commune des individus, et pour qui aussi, en retour, le régime politique influence l’âme des individus, en éveillant certains affects plus que d’autres, et en affermissant plus ou moins la connaissance et la raison. Plusieurs éléments témoignent d’une situation grave menaçant le développement de nos enfants. La loi prévoit qu’un citoyen doit faire un signalement s’il est témoin d’une situation grave qui a un impact sur le développement d’un enfant. Nous estimons que c’est actuellement le cas des enfants qui fréquentent nos écoles. C’est pourquoi nous écrivons aujourd’hui au Protecteur du citoyen du Québec une lettre que nous partageons également avec les lecteurs de L’Agora.

Plusieurs éléments témoignent d’une situation grave menaçant le développement de nos enfants. La loi prévoit qu’un citoyen doit faire un signalement s’il est témoin d’une situation grave qui a un impact sur le développement d’un enfant. Nous estimons que c’est actuellement le cas des enfants qui fréquentent nos écoles. C’est pourquoi nous écrivons aujourd’hui au Protecteur du citoyen du Québec une lettre que nous partageons également avec les lecteurs de L’Agora.  Il me fait plaisir d’être avec vous ce soir pour souligner, non point tant la reconnaissance d’un livre, que la renaissance d’une idée, une idée évidente chez plusieurs peuples, mais si longtemps reléguée dans l’ombre au Québec : l’idée de république. Je sais que pour les membres du jury, il n’a pas dû être aisé de faire un choix parmi tous les ouvrages publiés dans l’année 2012, dont plusieurs auraient pu se mériter la distinction que la Ligue d’Action nationale a décidé de me remettre aujourd’hui. Je suis d’autant plus flatté de recevoir l’honneur que vous me faites qu’il est un hommage à la mémoire du père Richard Arès qui fut, en quelque sorte, l’un de nos grands publicistes, dont les écrits ont marqué au Québec l’étude de l’État, de la constitution et du régime politique canadien. Tous des sujets sur lesquels je n’ai cessé de réfléchir depuis bien avant que je devienne professeur en science politique à l’UQAM. Je me rappelle fort bien avoir épluché le Dossier sur le pacte fédératif de 1867 que le père Arès a édité en 1967; peut-être que cette lecture qui me semblait alors anodine a-t-elle décidé inopinément des orientations de mes recherches. Je tiens aussi à évoquer la mémoire de Rosaire Morin, que j’ai connu dans les dernières années de sa vie, tandis qu’il dirigeait L’action nationale. Je lui sais gré d’avoir publié l’un de mes premiers écrits sur l’idée républicaine, le texte De la Monarchie en Amérique, publié en mai 1998.

Il me fait plaisir d’être avec vous ce soir pour souligner, non point tant la reconnaissance d’un livre, que la renaissance d’une idée, une idée évidente chez plusieurs peuples, mais si longtemps reléguée dans l’ombre au Québec : l’idée de république. Je sais que pour les membres du jury, il n’a pas dû être aisé de faire un choix parmi tous les ouvrages publiés dans l’année 2012, dont plusieurs auraient pu se mériter la distinction que la Ligue d’Action nationale a décidé de me remettre aujourd’hui. Je suis d’autant plus flatté de recevoir l’honneur que vous me faites qu’il est un hommage à la mémoire du père Richard Arès qui fut, en quelque sorte, l’un de nos grands publicistes, dont les écrits ont marqué au Québec l’étude de l’État, de la constitution et du régime politique canadien. Tous des sujets sur lesquels je n’ai cessé de réfléchir depuis bien avant que je devienne professeur en science politique à l’UQAM. Je me rappelle fort bien avoir épluché le Dossier sur le pacte fédératif de 1867 que le père Arès a édité en 1967; peut-être que cette lecture qui me semblait alors anodine a-t-elle décidé inopinément des orientations de mes recherches. Je tiens aussi à évoquer la mémoire de Rosaire Morin, que j’ai connu dans les dernières années de sa vie, tandis qu’il dirigeait L’action nationale. Je lui sais gré d’avoir publié l’un de mes premiers écrits sur l’idée républicaine, le texte De la Monarchie en Amérique, publié en mai 1998. Cette idée de république qui fut si longtemps négligée, sinon suspecte, semble depuis quelques années sortir de l’ombre. D’autres que moi ont préparé ce regain d’intérêt je dois le dire, je pense à Stéphane Kelly et à Louis-Georges Harvey, dont les travaux précurseurs m’ont fait voir sous un jour radicalement différent le sens des luttes politiques qui ont marqué le XIXe siècle, de la rébellion des Patriotes à la création du Dominion canadien en 1867. N’était la lecture, qui fut pour moi déterminante, de La Petite loterie, peut-être n’aurais-je pas écrit l’ouvrage qui nous réunit ce soir. Outre l’originalité des thèses de cet ouvrage, c’est sa méthode qui influença mon travail : il me fit prendre conscience qu’il était possible de combiner à la fois l’histoire, la sociologie, l’analyse et la philosophie politiques pour saisir comment un régime politique prend racine et assoit sa domination. Il me fit voir aussi comment les idées politiques, bien qu’elles paraissent à certains des nuées sans prise sur le cours de choses, façonnent l’exercice du pouvoir à des dimensions parfois inattendues. C’est un peu de ce mélange, additionné aussi de droit et de littérature, que vous trouvez dans La République québécoise, qui recourt, pour prendre le langage des arts plastiques, à des techniques mixtes, afin d’élucider le sens d’une tradition politique méconnue et d’esquisser ce que pourrait être une République québécoise qui prend sa liberté politique au sérieux. Pour ce faire, j’ai dû justement me pencher sur une matière qui soulève, je m’en étonne encore, trop peu l’intérêt de la communauté universitaire, c’est-à-dire notre histoire politique. Le contexte de la recherche est tel aujourd’hui, que lorsque l’on dit s’intéresser à cette histoire, on paraît un chasseur de curiosités, au risque même d’être soupçonné de tourner le dos aux grandes questions universelles. Or, dois-je le rappeler, le Québec n’est pas hors du monde, il est partie prenante de l’aventure occidentale. Son histoire est au carrefour de celles des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l’Irlande, et cette histoire est aussi unique, sans se réduire à la sommation de celles-là. Il me semble, sans vouloir généraliser, que plusieurs de nos universitaires entretiennent à l’égard du Québec un rapport de type colonial : ils le voient comme une terre vide, sans histoire et sans culture digne d’être connues au préalable, où il sied de transplanter de beaux systèmes venus d’ailleurs. Ce que j’ai appelé dans mon ouvrage l’ultramontanisme intellectuel - la lumière ne peut provenir que par-delà les monts.

Cette idée de république qui fut si longtemps négligée, sinon suspecte, semble depuis quelques années sortir de l’ombre. D’autres que moi ont préparé ce regain d’intérêt je dois le dire, je pense à Stéphane Kelly et à Louis-Georges Harvey, dont les travaux précurseurs m’ont fait voir sous un jour radicalement différent le sens des luttes politiques qui ont marqué le XIXe siècle, de la rébellion des Patriotes à la création du Dominion canadien en 1867. N’était la lecture, qui fut pour moi déterminante, de La Petite loterie, peut-être n’aurais-je pas écrit l’ouvrage qui nous réunit ce soir. Outre l’originalité des thèses de cet ouvrage, c’est sa méthode qui influença mon travail : il me fit prendre conscience qu’il était possible de combiner à la fois l’histoire, la sociologie, l’analyse et la philosophie politiques pour saisir comment un régime politique prend racine et assoit sa domination. Il me fit voir aussi comment les idées politiques, bien qu’elles paraissent à certains des nuées sans prise sur le cours de choses, façonnent l’exercice du pouvoir à des dimensions parfois inattendues. C’est un peu de ce mélange, additionné aussi de droit et de littérature, que vous trouvez dans La République québécoise, qui recourt, pour prendre le langage des arts plastiques, à des techniques mixtes, afin d’élucider le sens d’une tradition politique méconnue et d’esquisser ce que pourrait être une République québécoise qui prend sa liberté politique au sérieux. Pour ce faire, j’ai dû justement me pencher sur une matière qui soulève, je m’en étonne encore, trop peu l’intérêt de la communauté universitaire, c’est-à-dire notre histoire politique. Le contexte de la recherche est tel aujourd’hui, que lorsque l’on dit s’intéresser à cette histoire, on paraît un chasseur de curiosités, au risque même d’être soupçonné de tourner le dos aux grandes questions universelles. Or, dois-je le rappeler, le Québec n’est pas hors du monde, il est partie prenante de l’aventure occidentale. Son histoire est au carrefour de celles des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l’Irlande, et cette histoire est aussi unique, sans se réduire à la sommation de celles-là. Il me semble, sans vouloir généraliser, que plusieurs de nos universitaires entretiennent à l’égard du Québec un rapport de type colonial : ils le voient comme une terre vide, sans histoire et sans culture digne d’être connues au préalable, où il sied de transplanter de beaux systèmes venus d’ailleurs. Ce que j’ai appelé dans mon ouvrage l’ultramontanisme intellectuel - la lumière ne peut provenir que par-delà les monts.

Nous voilà aujourd’hui, plusieurs décennies plus tard, dans des sociétés où la pratique du christianisme se marginalise, au point où les églises sont appelées à la démolition pour faire place à des projets « plus rentables ». La prière semble appartenir à une culture étrangère tout comme les rites liturgiques. Les jeunes ne connaissent pas les passages célèbres ni la vie des personnages bibliques. Face à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en 2019, plusieurs en appelaient à détourner les fonds destinés à la restauration de l’édifice vers des causes écologiques. Devons-nous donc déclarer forfait? Entrons-nous dans une période de décadence où les valeurs et la morale s’effondrent? Non, répond la philosophe Chantal Delsol, dans La fin de la chrétienté, paru l’automne dernier. Poursuivant sa méditation des vingt dernières années sur l’esprit qui anime la modernité tardive, elle est sans illusions : le combat pour la sauvegarde de la chrétienté a échoué. La chrétienté, c’est le christianisme fait civilisation, telle qu’elle s’est incarnée un peu partout en Occident pendant seize siècles. En 2011, Delsol observait déjà que depuis la Renaissance, notre civilisation renonçait progressivement

Nous voilà aujourd’hui, plusieurs décennies plus tard, dans des sociétés où la pratique du christianisme se marginalise, au point où les églises sont appelées à la démolition pour faire place à des projets « plus rentables ». La prière semble appartenir à une culture étrangère tout comme les rites liturgiques. Les jeunes ne connaissent pas les passages célèbres ni la vie des personnages bibliques. Face à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en 2019, plusieurs en appelaient à détourner les fonds destinés à la restauration de l’édifice vers des causes écologiques. Devons-nous donc déclarer forfait? Entrons-nous dans une période de décadence où les valeurs et la morale s’effondrent? Non, répond la philosophe Chantal Delsol, dans La fin de la chrétienté, paru l’automne dernier. Poursuivant sa méditation des vingt dernières années sur l’esprit qui anime la modernité tardive, elle est sans illusions : le combat pour la sauvegarde de la chrétienté a échoué. La chrétienté, c’est le christianisme fait civilisation, telle qu’elle s’est incarnée un peu partout en Occident pendant seize siècles. En 2011, Delsol observait déjà que depuis la Renaissance, notre civilisation renonçait progressivement En septembre 2021, les maisons d’édition Novalis au Canada et Salvator en France annonçaient la publication du livre Le rêve de la Terre*, traduction de The Dream of the Earth de l’historien des cultures Thomas Berry (1914-2009). Initialement publiée aux États-Unis par Sierra Club Books 1988, cette collection d’essais porte sur l’urgence, pour l’humanité, d’adopter un nouveau récit fondateur porteur d’un mode harmonieux de cohabitation avec les autres membres de la communauté planétaire, minéraux, végétaux et animaux, le bien-être de la planète étant la norme à laquelle doit se conformer toute activité humaine dans le cadre d’une écologie comprise en son sens le plus intégral. La portée du changement de récit qui s’impose dépasse celle de l’adoption, au XVIIe siècle, d’un modèle héliocentrique de l’univers lors de ce que l’on a appelé l’inversion copernicienne, et celle de la découverte de l’évolution des espèces par Darwin, au XIXe siècle. L’Église romaine, gardienne du récit biblique des origines, a difficilement accepté ces changements de la manière dont les humains perçoivent leur environnement, et deux personnages emblématiques de ces transitions majeures sont Galilée (1564-1642) qui dût adjurer ses écrits et finir ses jours en résidence surveillée, et Teilhard de Chardin (1881-1955) qui fut interdit de publication de son vivant et fait encore l’objet d’une mise en garde contre les « dangers » que représentent ses ouvrages et ceux de ses disciples. Notons en passant que Thomas Berry a activement participé (avec, notamment, l’écologiste Pierre Dansereau) à la mise sur pied, en 1967, de l’Association américaine Teilhard de Chardin qu’il présida de 1975 à 1987.

En septembre 2021, les maisons d’édition Novalis au Canada et Salvator en France annonçaient la publication du livre Le rêve de la Terre*, traduction de The Dream of the Earth de l’historien des cultures Thomas Berry (1914-2009). Initialement publiée aux États-Unis par Sierra Club Books 1988, cette collection d’essais porte sur l’urgence, pour l’humanité, d’adopter un nouveau récit fondateur porteur d’un mode harmonieux de cohabitation avec les autres membres de la communauté planétaire, minéraux, végétaux et animaux, le bien-être de la planète étant la norme à laquelle doit se conformer toute activité humaine dans le cadre d’une écologie comprise en son sens le plus intégral. La portée du changement de récit qui s’impose dépasse celle de l’adoption, au XVIIe siècle, d’un modèle héliocentrique de l’univers lors de ce que l’on a appelé l’inversion copernicienne, et celle de la découverte de l’évolution des espèces par Darwin, au XIXe siècle. L’Église romaine, gardienne du récit biblique des origines, a difficilement accepté ces changements de la manière dont les humains perçoivent leur environnement, et deux personnages emblématiques de ces transitions majeures sont Galilée (1564-1642) qui dût adjurer ses écrits et finir ses jours en résidence surveillée, et Teilhard de Chardin (1881-1955) qui fut interdit de publication de son vivant et fait encore l’objet d’une mise en garde contre les « dangers » que représentent ses ouvrages et ceux de ses disciples. Notons en passant que Thomas Berry a activement participé (avec, notamment, l’écologiste Pierre Dansereau) à la mise sur pied, en 1967, de l’Association américaine Teilhard de Chardin qu’il présida de 1975 à 1987.

Si l’on dépasse un instant les opinions et préjugés associés à l’utilisation parfois ignoble qui a été faite de la Bible, force est d’admettre que, si une collection de livres a résisté de manière aussi exceptionnelle à l’usure du temps et suscité tant de passions à travers l’histoire, c’est qu’elle répond à certaines questions universelles liées à la condition humaine. En effet, même s’ils sont souvent pris en otage par des écoles de pensée sectaires, sont truffés d’anachronismes et d’aspects culturels déroutants, et sont même parfois défigurés par les traductions successives auxquelles ils ont été soumis, les écrits bibliques constituent un magistral corpus de psychologie et de littérature symbolique aussi pérenne qu’universel. Les découvertes scientifiques au sujet de l’évolution du Cosmos et de la biosphère terrestre ont évidemment rendu la Bible obsolète en tant que récit factuel des origines, mais cela n’a fait que renforcer sa dimension symbolique et la richesse des enseignements qu’elle offre à notre époque en mal de repères.

Si l’on dépasse un instant les opinions et préjugés associés à l’utilisation parfois ignoble qui a été faite de la Bible, force est d’admettre que, si une collection de livres a résisté de manière aussi exceptionnelle à l’usure du temps et suscité tant de passions à travers l’histoire, c’est qu’elle répond à certaines questions universelles liées à la condition humaine. En effet, même s’ils sont souvent pris en otage par des écoles de pensée sectaires, sont truffés d’anachronismes et d’aspects culturels déroutants, et sont même parfois défigurés par les traductions successives auxquelles ils ont été soumis, les écrits bibliques constituent un magistral corpus de psychologie et de littérature symbolique aussi pérenne qu’universel. Les découvertes scientifiques au sujet de l’évolution du Cosmos et de la biosphère terrestre ont évidemment rendu la Bible obsolète en tant que récit factuel des origines, mais cela n’a fait que renforcer sa dimension symbolique et la richesse des enseignements qu’elle offre à notre époque en mal de repères.

L’un de ces professeurs remarquables a fait l’objet, depuis sa mort en 1979, de plusieurs commentaires et témoignages d’anciens élèves qui racontent leur formation auprès d’elle. Il s’agit de Nadia Boulanger, grande professeure de piano qui a enseigné à nombre de grands talents du monde musical du XXème siècle, notamment Quincy Jones, Stravinsky et Michel Legrand pour ne nommer que ceux-ci. Cette dame, dont Paul Valéry disait qu’elle était « la musique en personne », révèle une pensée infiniment plus passionnante que tous les délires pédagogistes des didacticie patentés. Dans un très beau livre d’entretiens réalisés peu de temps avant sa mort

L’un de ces professeurs remarquables a fait l’objet, depuis sa mort en 1979, de plusieurs commentaires et témoignages d’anciens élèves qui racontent leur formation auprès d’elle. Il s’agit de Nadia Boulanger, grande professeure de piano qui a enseigné à nombre de grands talents du monde musical du XXème siècle, notamment Quincy Jones, Stravinsky et Michel Legrand pour ne nommer que ceux-ci. Cette dame, dont Paul Valéry disait qu’elle était « la musique en personne », révèle une pensée infiniment plus passionnante que tous les délires pédagogistes des didacticie patentés. Dans un très beau livre d’entretiens réalisés peu de temps avant sa mort J’ai envie d’insister sur les simples mots « élargir » et « approfondir », car on en fait beaucoup en matière d’élévation, mais souvent on le fait mal, on passe à côté, comme si on se trompait de point de départ. J’aime quand James Hillman parle de “spaciousness” au sujet de l’âme. Il y a cette immensité horizontale et profonde de l’âme qui veut prendre part pleinement à toute la grande catastrophe de cette existence, à sa manière, en y plantant sa semence propre. Quand on regarde un grand arbre, il ne faut pas oublier que dans l’invisible s’étendent et plongent des parties de lui aussi importantes que sa cime. Être spacieux ne veut pas dire être partout ni être dilué, ni être tout pour tout le monde. Hillman insiste sur le fait que le génie s’élève selon la nature de sa semence (the acorn theory).

J’ai envie d’insister sur les simples mots « élargir » et « approfondir », car on en fait beaucoup en matière d’élévation, mais souvent on le fait mal, on passe à côté, comme si on se trompait de point de départ. J’aime quand James Hillman parle de “spaciousness” au sujet de l’âme. Il y a cette immensité horizontale et profonde de l’âme qui veut prendre part pleinement à toute la grande catastrophe de cette existence, à sa manière, en y plantant sa semence propre. Quand on regarde un grand arbre, il ne faut pas oublier que dans l’invisible s’étendent et plongent des parties de lui aussi importantes que sa cime. Être spacieux ne veut pas dire être partout ni être dilué, ni être tout pour tout le monde. Hillman insiste sur le fait que le génie s’élève selon la nature de sa semence (the acorn theory).